老龄化社会下的政策温度

2025年,我国60岁以上人口预计突破3亿,如何让老年人“老有所养、生活幸福、健康长寿”成为全社会焦点。近期,民政部牵头召开部际联席会议,明确2025年提升老年人生活质量的五大核心方向,涵盖养老服务网络、智慧化升级、心理健康支持、银发经济培育及标准化建设,引发广泛关注。本文深度解析政策亮点,为读者呈现未来养老生活图景。

一、完善“县乡村三级”养老服务网络,让服务触手可及

社区养老成核心场景

2025年将全面推广“一刻钟养老服务圈”,每个社区配备养老服务中心,提供助餐、助浴、助医等六大基础服务,并增设认知障碍照护专区。例如,北京市已建成100家区域养老服务中心,辐射476个驿站,惠及155万老年人。

农村养老破局:通过县域养老服务联合体,推动城市优质资源下沉农村,支持“老年用品下乡”,缩小城乡差距。

普惠床位与失能照护保障

新增护理型床位占比超62%,中央财政按地区差异补贴每张床位5万元,重点保障失能、特困老人需求。同时,建立长期照护保险试点,缓解“失能照护无底洞”难题。

二、智慧养老:科技赋能“老有所安”

智能设备普及化

推广智慧家庭养老床位,通过可穿戴设备实时监测健康数据,异常情况自动报警;开发“养老服务电子地图”,一键查询周边服务资源。

适老化改造升级:政府将智能家居安装纳入“以旧换新”支持范围,降低老年人使用门槛。

“虚拟养老院”创新模式

依托平台经济,整合物业、家政、医疗资源,打造线上线下一体化服务。例如,社区“虚拟养老院”可远程预约护工、医生,甚至参与线上文娱活动。

三、心理健康与社会参与:破解“孤独老龄化”

社区活动常态化

鼓励老年人参与志愿活动、兴趣社团,政府每年10月设立“养老服务消费促进月”,组织健康讲座、文化展览等,提升社会价值感。

家庭关爱制度化:政策要求子女定期探访独居老人,社区提供心理咨询热线,构建“家庭-社区-社会”三位一体支持网络。

“老有所为”新路径

试点老年人才市场,支持退休专家参与教育、咨询等轻体力工作,既发挥余热又增加收入。

四、银发经济:万亿市场激活消费新动能

产业融合与政策红利

2025年银发经济规模预计突破19万亿元,政策鼓励“养老+医疗”“养老+旅游”等跨界模式。例如,支持养老机构与文旅企业合作开发康养旅居产品。

金融支持加码:银行、保险机构推出“养老消费贷”“护理保险”,降低企业和个人成本。

培育龙头企业与产业集群

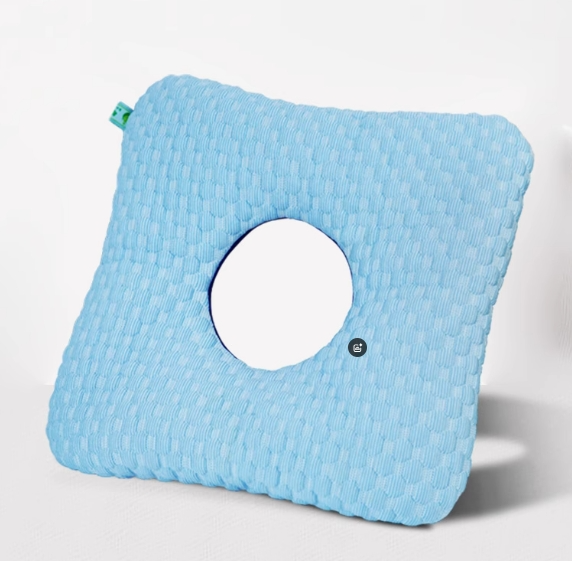

重点扶持老年用品“专精特新”企业,打造研发、制造、服务一体化基地,目标培育10家以上行业领军品牌。

五、标准化建设:服务质量“硬约束”

全国统一认证体系

制定100项养老服务标准,涵盖安全、质量、培训等领域,建立“企业标准领跑者”制度,淘汰不合格机构。

从业人员持证上岗:养老护理员需通过职业技能认证,月均培训补贴提高至2000元。

强化监管与维权

严打欺老虐老行为,设立全国养老服务投诉平台,纠纷处理时限缩至7个工作日,保障老年人权益。

从政策到行动,每个人都是养老事业参与者

2025年的养老新政,不仅是政府责任的体现,更需社会力量与家庭共同参与。年轻人可通过“时间银行”积累志愿服务时长,未来兑换养老服务;企业则需抓住银发经济风口,开发适老产品。正如网友所言:“养老不是终点,而是幸福新起点。”唯有全社会携手,方能实现“夕阳无限好,何惧近黄昏”的理想愿景。

3

| 好评 |

|

0% | 0 |

| 中评 |

|

0% | 0 |

| 差评 |

|

0% | 0 |

中共北京市委老干部局 | 中国老龄事业发展基金会 | 中国养老网 | 中国老龄协会 | 中国老年学和老年医学学会 | 山东养老信息服务网 |